Гиляровский о гурьевской каше

- Odnokl.

- VK.com

Сайки с изюмом

Булочник Филиппов был популярен в Москве благодаря своим калачам и сайкам… Черный хлеб, калачи и сайки ежедневно отправляли в Петербург к царскому двору. И вдруг появилась новинка, на которую покупатель набросился стаей,- это сайки с изюмом…

- Как вы додумались? - И очень просто! - отвечал старик.

В те времена всевластным диктатором Москвы был генерал-губернатор Закревский, перед которым трепетали все. Каждое утро горячие сайки от Филиппова подавались ему к чаю.

- Э-тто что за мерзость! Подать сюда булочника Филиппова! - заорал как-то властитель за утренним чаем.

Слуги, не понимая, в чем дело, притащили к начальству испуганного Филиппова.

- Э-тто что? Таракан?! - и сует сайку с запеченным тараканом.- Э-тто что?! А?

- И очень даже просто, ваше превосходительство,- поворачивает перед собой сайку старик.

- Что-о. Что-о. Просто?!

- Это изюминка-с!

И съел кусок с тараканом.

- Врешь, мерзавец! Разве сайки с изюмом бывают? Пошел вон!

Бегом вбежал в пекарню Филиппов, схватил решето изюма да в саечное тесто, к великому ужасу пекарей, и ввалил. Через час Филиппов угощал Закревского сайками с изюмом, а через день от покупателей отбою не было.

- И очень просто! Все само выходит, поймать сумей,- говорил Филиппов при упоминании о сайках с изюмом.

Побалуйте близких настоящими сайками от Гиляровского по рецепту самого Филиппова! Конечно же, с самым настоящим изюмом, а не с тараканами…

Гурьевская каша

Петербургская знать во главе с великими князьями специально приезжала из Петербурга съесть тестовского поросенка, раковый суп с расстегаями и знаменитую гурьевскую кашу.

Отведайте и вы гурьевской каши по рецепту трактира Тестова, дядя Гиляй рекомендует!

Заторговал Тестов, щеголяя русским столом.

Петербургская знать во главе с великими князьями специально приезжала из Петербурга съесть тестовского поросенка, раковый суп с расстегаями и знаменитую гурьевскую кашу, которая, кстати сказать, ничего общего с Гурьинским трактиром не имела, а была придумана каким-то мифическим Гурьевым.

Кроме ряда кабинетов, в трактире были две огромные залы, где на часы обеда или завтрака именитые купцы имели свои столы, которые до известного часа никем не могли быть заняты.

Так, в левой зале крайний столик у окна с четырех часов стоял за миллионером Ив. Вас. Чижевым, бритым, толстенным стариком огромного роста. Он в свой час аккуратно садился за стол, всегда почти один, ел часа два и между блюдами дремал.

Меню его было таково: порция холодной белуги или осетрины с хреном, икра, две тарелки ракового супа, селянки рыбной или селянки из почек с двумя расстегаями, а потом жареный поросенок, телятина или рыбное, смотря по сезону. Летом обязательно ботвинья с осетриной, белорыбицей и сухим тертым балыком. Затем на третье блюдо неизменно сковорода гурьевской каши. Иногда позволял себе отступление, заменяя расстегаи байдаковским пирогом — огромной кулебякой с начинкой в двенадцать ярусов, где было все, начиная от слоя налимьей печенки и кончая слоем костяных мозгов в черном масле. При этом пил красное и белое вино, а подремав с полчаса, уезжал домой спать, чтобы с восьми вечера быть в Купеческом клубе, есть целый вечер по особому заказу уже с большой компанией и выпить шампанского. Заказывал в клубе он всегда сам, и никто из компанейцев ему не противоречил.

— У меня этих разных фоли-жоли да фрикасе-курасе не полагается… По-русски едим — зато брюхо не болит, по докторам не мечемся, полоскаться по заграницам не шатаемся.

И до преклонных лет в добром здравье дожил этот гурман.

Много их бывало у Тестова.

— Пожалуйте, Владимир Алексеевич, за пастуховский стол! Николай Иванович вчера уехал на Волгу рыбу ловить.

— Ну-с, Кузьма Павлович, мы угощаем знаменитого артиста! Сооруди сперва водочки… К закуске чтобы банки да подносы, а не кот наплакал.

— А теперь сказывай, чем угостишь.

— Балычок получен с Дона… Янтаристый… С Кучугура. Так степным ветерком и пахнет…

— Ладно. Потом белорыбка с огурчиком…

— Манность небесная, а не белорыбка. Иван Яковлевич сами на даче провешивали. Икорка белужья парная… Паюсная ачуевская—калачики чуевские. Поросеночек с хреном…

— Я бы жареного с кашей,—сказал В. П. Далматов.

— Так холодного не надо-с? И мигнул половому.

— Так, а чем покормишь?

— Конечно, тестовскую селянку,—заявил О. П. Григорович.

— Селяночку—с осетриной, со стерлядкой… живенькая, как золото желтая, нагулянная стерлядка, мочаловская.

— Расстегайчики закрась налимьими печенками..

— А потом я рекомендовал бы натуральные котлетки а ля Жардиньер. Телятина, как снег, белая. От Александра Григорьевича Щербатова получаем-с, что-то особенное…

— А мне поросенка с кашей в полной неприкосновенности, по-расплюевски,—улыбается В. П. Далматов.

— Всем поросенка… Да гляди, Кузьма, чтобы розовенького, корочку водкой вели смочить, чтобы хрумтела.

— А вот между мясным хорошо бы лососинку Грилье,—предлагает В. П. Далматов.

— Лососинка есть живенькая. Петербургская… Зеленцы пощерботить прикажете? Спаржа, как масло…

— Ладно, Кузьма, остальное все на твой вкус… Ведь не забудешь?

— Помилуйте, сколько лет служу!

И оглянулся назад.

В тот же миг два половых тащат огромные подносы. Кузьма взглянул на них и исчез на кухню.

Моментально на столе выстроились холодная смирновка во льду, английская горькая, шустовская рябиновка и портвейн Леве No 50 рядом с бутылкой пикона. Еще двое пронесли два окорока провесной, нарезанной прозрачно розовыми, бумажной толщины, ломтиками. Еще поднос, на нем тыква с огурцами, жареные мозги дымились на черном хлебе и два серебряных жбана с серой зернистой и блестяще-черной ачуевской паюсной икрой. Неслышно вырос Кузьма с блюдом семги, украшенной угольниками лимона.

— Кузьма, а ведь ты забыл меня.

— Никак нет-с… Извольте посмотреть. На третьем подносе стояла в салфетке бутылка эля и три стопочки.

— Нешто можно забыть, помилуйте-с!

— Для рифмы, как говаривал И. Ф. Горбунов: водка — селедка.

Потом под икру ачуевскую, потом под зернистую с крошечным расстегаем из налимьих печенок, по рюмке сперва белой холодной смирновки со льдом, а потом ее же, подкрашенной пикончиком, выпили английской под мозги и зубровки под салат оливье…

После каждой рюмки тарелочки из-под закуски сменялись новыми…

И Кузьма перебросил на левое плечо салфетку, взял вилку и ножик, подвинул к себе расстегай, взмахнул пухлыми белыми руками, как голубь крыльями, моментально и беззвучно обратил рядом быстрых взмахов расстегай в десятки узких ломтиков, разбегавшихся от цельного куска серой налимьей печенки на середине к толстым зарумяненным краям пирога.

— Розан китайский, а не пирог!—восторгался В. П. Далматов.

— Помилуйте-с, сорок лет режу,- как бы оправдывался Кузьма, принимаясь за следующий расстегай.- Сами Влас Михайлович Дорошевич хвалили меня за кройку розанчиком.

— Завтракали. Только перед вами ушли.

— Поросеночка с хреном, конечно, ели?

— Шесть окорочков под водочку изволили скушать. Очень любят с хренком и со сметанкой.

Компания продолжала есть, а оркестрион в соседнем большом зале выводил:

Вот как жили при Аскольде

Наши деды и отцы…

Увидел пост А.П Чехов о правильном русском питании. и вспомнилась презанятнейшая книга Владимира Гиляровского "Москва и москвичи"

Так, в левой зале крайний столик у окна с четырех часов стоял за миллионером Ив. Вас. Чижевым, бритым, толстенным стариком огромного роста. Он в свой час аккуратно садился за стол, всегда почти один, ел часа два и между блюдами дремал.

Меню его было таково: порция холодной белуги или осетрины с хреном, икра, две тарелки ракового супа, селянки рыбной или селянки из почек с двумя расстегаями, а потом жареный поросенок, телятина или рыбное, смотря по сезону. Летом обязательно ботвинья с осетриной, белорыбицей и сухим тертым балыком. Затем на третье блюдо неизменно сковорода гурьевской каши. Иногда позволял себе отступление, заменяя расстегаи байдаковским пирогом — огромной кулебякой с начинкой в двенадцать ярусов, где было все, начиная от слоя налимьей печенки и кончая слоем костяных мозгов в черном масле. При этом пил красное и белое вино, а подремав с полчаса, уезжал домой спать, чтобы с восьми вечера быть в Купеческом клубе, есть целый вечер по особому заказу уже с большой компанией и выпить шампанского. Заказывал в клубе он всегда сам, и никто из компанейцев ему не противоречил.

— У меня этих разных фоли-жоли да фрикасе-курасе не полагается… По-русски едим — зато брюхо не болит, по докторам не мечемся, полоскаться по заграницам не шатаемся.

И до преклонных лет в добром здравье дожил этот гурман.

Много их бывало у Тестова.

— Пожалуйте, Владимир Алексеевич, за пастуховский стол! Николай Иванович вчера уехал на Волгу рыбу ловить.

— Ну-с, Кузьма Павлович, мы угощаем знаменитого артиста! Сооруди сперва водочки… К закуске чтобы банки да подносы, а не кот наплакал.

— А теперь сказывай, чем угостишь.

— Балычок получен с Дона… Янтаристый… С Кучугура. Так степным ветерком и пахнет…

— Ладно. Потом белорыбка с огурчиком…

— Манность небесная, а не белорыбка. Иван Яковлевич сами на даче провешивали. Икорка белужья парная… Паюсная ачуевская — калачики чуевские. Поросеночек с хреном…

— Я бы жареного с кашей, — сказал В.П. Далматов.

— Так холодного не надо-с? И мигнул половому.

— Так, а чем покормишь?

— Конечно, тестовскую селянку, — заявил О.П. Григорович.

— Селяночку — с осетриной, со стерлядкой… живенькая, как золото желтая, нагулянная стерлядка, мочаловская.

— Расстегайчики закрась налимьими печенками…

— А потом я рекомендовал бы натуральные котлетки а ля Жардиньер. Телятина, как снег, белая. От Александра Григорьевича Щербатова получаем-с, что-то особенное…

— А мне поросенка с кашей в полной неприкосновенности, по-расплюевски, — улыбается В.П. Далматов.

— Всем поросенка… Да гляди, Кузьма, чтобы розовенького, корочку водкой вели смочить, чтобы хрумтела.

— А вот между мясным хорошо бы лососинку Грилье, — предлагает В. П. Далматов.

— Лососинка есть живенькая. Петербургская… Зеленцы пощерботить прикажете? Спаржа, как масло…

— Ладно, Кузьма, остальное все на твой вкус… Ведь не забудешь?

— Помилуйте, сколько лет служу!

И оглянулся назад.

В тот же миг два половых тащат огромные подносы. Кузьма взглянул на них и исчез на кухню.

Моментально на столе выстроились холодная смирновка во льду, английская горькая, шустовская рябиновка и портвейн Леве № 50 рядом с бутылкой пикона. Еще двое пронесли два окорока провесной, нарезанной прозрачно розовыми, бумажной толщины, ломтиками. Еще поднос, на нем тыква с огурцами, жареные мозги дымились на черном хлебе и два серебряных жбана с серой зернистой и блестяще-черной ачуевской паюсной икрой. Неслышно вырос Кузьма с блюдом семги, украшенной угольниками лимона.

— Кузьма, а ведь ты забыл меня.

— Никак нет-с… Извольте посмотреть. На третьем подносе стояла в салфетке бутылка эля и три стопочки.

— Нешто можно забыть, помнлуйте-с!

— Для рифмы, как говаривал И.Ф. Горбунов: водка — селедка.

Потом под икру ачуевскую, потом под зернистую с крошечным расстегаем из налимьих печенок, по рюмке сперва белой холодной смирновки со льдом, а потом ее же, подкрашенной пикончиком, выпили английской под мозги и зубровки под салат оливье…

После каждой рюмки тарелочки из-под закуски сменялись новыми…

И Кузьма перебросил на левое плечо салфетку, взял вилку и ножик, подвинул к себе расстегай, взмахнул пухлыми белыми руками, как голубь крыльями, моментально и беззвучно обратил рядом быстрых взмахов расстегай в десятки узких ломтиков, разбегавшихся от цельного куска серой налимьей печенки на середине к толстым зарумяненным краям пирога.

— Розан китайский, а не пирог! — восторгался В.П. Далматов.

— Помилуйте-с, сорок лет режу, — как бы оправдывался Кузьма, принимаясь за следующий расстегай. — Сами Влас Михайлович Дорошевич хвалили меня за кройку розанчиком.

— Завтракали. Только перед вами ушли.

— Поросеночка с хреном, конечно, ели?

— Шесть окорочков под водочку изволили скушать. Очень любят с хренком и со сметанкой.

Компания продолжала есть, а оркестрион в соседнем большом зале выводил:

Вот как жили при Аскольде

Наши деды и отцы…

![]()

А не отставляете ли вы мизинчик при печати в сторону-с?

Подобные застолья многими часами длились. Да и тренированные они там все.

Ты в "Швейке" почитай, сколько в Балоуна влезало.

Растянутый желудок - страшная вещь.

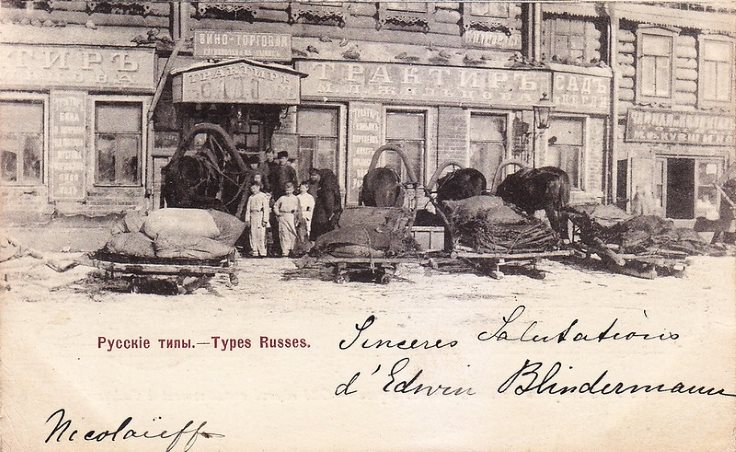

вот вам портет купца

Тююю. Тоже мне еда. Вот как постились в монастырях:

"Обед был подан обильный, кушаньям счету не было. На первую перемену поставили разные пироги, постные и рыбные. Была кулебяка с пшеном и грибами, была другая с вязигой, жирами, молоками и сибирской осетриной. Кругом их, ровно малые детки вкруг родителей, стояли блюдца с разными пирогами и пряженцами. Каких тут не было. И кислые подовые на.ореховом масле, и пряженцы с семгой, и ватрушки с грибами, и оладьи с зернистой икрой, и пироги с тельным из щуки. Управились гости с первой переменою, за вторую принялись: для постника Стуколова поставлены были лапша соковая да щи с грибами, а разрешившим пост уха из жирных ветлужских стерлядей.

— Покушай ушицы-то, любезненькой ты мой,— угощал отец Михаил Патапа Максимыча,— стерлядки, кажись, ничего себе, подходящие,— говорил он, кладя в тарелку дорогому гостю два огромных звена янтарной стерляди и налимьи печенки.— За ночь нарочно гонял на Ветлугу к ловцам. От нас ведь рукой подать, верст двадцать. Заходят и в нашу Усту стерлядки, да не часто… Растегайчиков к ушице-то. Кушайте, гости дорогие.

Отработал Патап Максимыч и ветлужскую уху и рас-тегайчики. Потрудились и сотрапезники, не успели оглянуться, как блюдо растегаев исчезло, а в миске на донышке лежали одни стерляжьи головки.

— Винца-то, любезненькой ты мой, винца-то благослови,— потчевал игумен, наливая рюмки портвейна.— Толку-то я мало в заморских винах понимаю, а люди пили да похваливали

Портвейн оказался в самом деле хорошим, Патап Максимыч не заставил гостеприимного хозяина много просить себя.

Новая перемена явилась на стол — блюда рассольные. Тут опять явились стерляди разварные с солеными огурцами да морковью, кроме того поставлены были осетрина холодная с хреном, да белужья тёшка с квасом и капустой, тавранчук осетрий, щука под чесноком и хреном, нельма с солеными подновскими огурцами, а постнику грибы разварные с хреном, да тертый горох с ореховым маслом, да каша соковая с маковым маслом.

За рассольной переменой были поданы жареная осетрина, лещи, начиненные грибами, и непомерной величины караси. Затем сладкий пирог с вареньем, леваш-ники, оладьи с сотовым медом, сладкие кисели, киевское варенье, ржевская пастила и отваренные в патоке дыни, арбузы, груши и яблоки.

Дюков тоже завалился на боковую. Один только постник Стуколов остался свежим и бодрым… Когда сотрапезники потащились к постелям, презрительно поглядел он на объевшихся, сел за стол и принялся писать."

Гурьевская каша сегодня. Весьма впечатляющий десерт изобретен был всего лишь в начале XIX века. Название происходит якобы от имени графа Дмитрия Гурьева, министра финансов России и члена Государственного совета. А изобретена каша была, по одной из версий, Захаром Кузьминым, крепостным поваром отставного майора Георгия Юрисовского, у которого Гурьев бывал в гостях. Отведав каши, Гурьев не просто похвалил Кузьмина, но и выкупил его с семьей и сделал своим штатным поваром.

Блюдо было самым любимым в меню императора Александра III — это факт. Перед известным крушением поезда в 1888 году императору подавали на десерт именно кашу. Когда к нему подошел официант, чтобы подлить сливок, произошел страшный удар, и поезд сошел с рельс.

Гурьевская каша упоминается в описании московских трактиров и у Гиляровского. Петербургская знать во главе с великими князьями специально приезжала в Москву откушать тестовского поросенка, раковый суп с расстегаями и знаменитую гурьевскую кашу, которая, кстати сказать, придумана была каким-то мифическим Гурьевым. Видите, здесь дал маху уже сам Гиляровский.

Гурьевская каша готовится с использованием пенок, снимаемых с налитых в широкую сковородку сливок. Пенки выкладывают слоями в широкий сотейник поочередно со сваренной густой манной кашей, перемешанной с толчеными орехами, фруктами, ягодами, и доводят до готовности на слабом огне в духовке. Как это вкусно, не опишешь. Ум отъешь.

Гурьевская каша — традиционное блюдо русской кухни. Готовят кашу из манной крупы на молоке с добавлением разных орехов, сливочных пенок, сухо- или свежих фруктов.

Рецепт каши в начале XIX века придумал Захар Кузьмин, крепостной повар отставного майора Оренбургского драгунского полка Георгия Юрисовского. Как раз в это время у майора гостил министр финансов России граф Дмитрий Гурьев. Каша ему так понравилась, что он выкупил повара Кузьмина вместе с семьёй и назначил его штатным поваром своего двора. А кашу с того времени называют гурьевской.

Хотя… есть версия, что рецепт каши сам Гурьев и придумал, и мне это предположение кажется более правдоподобным.

1. Молоко довести до кипения и добавить немного соли

2. Всыпать тонкой струйкой манную крупу, помешивая, довести до состояния вязкой каши.

3. Охладить кашу - она должна быть теплой, а не горячей.

4. Отделить у яиц белки от желтков.

5. Взбить желтки с сахаром, чтобы они побелели.

6. Взбить белки в крепкую пену.

7. Соединить кашу с растертыми желтками, аккуратно вмешать туда белки.

8. Слегка обжарить в небольшом количестве сливочного масла грецкие орехи, добавить в кашу и перемешать.

9. В смазанную маслом форму выложить слой каши, на него - очищенные от косточек и порезанные тонкими пластинами абрикосы, закрыть их молочными пенками (или взбитыми сливками), сверху - второй слой каши, снова абрикосы и пенки - и так, пока не закончатся каша и пенки.

10. Посыпать кашу сахарной пудрой, сверху прижечь раскаленным ножом (или другим раскаленным металлическим предметом - спицей, вилкой), чтобы образовались полосы.

11. Поместить кашу в духовку и запечь до образования золотистой корочки.

12. Готовое блюдо посыпать орехами, украсить фруктами, цукатами и подавать в той посуде, в которой готовилось.

Отдельно готовится соус из абрикосов: удалить косточки из абрикосов, измельчить, добавить немного воды и сахар и варить, пока не разварятся. Можно использовать готовое абрикосовое варенье.

Нет, я обязательно попробую приготовить, тем более, что пенки вполне можно заменить взбитыми сливками.

Я ведь — не то, что не готовила ни разу, — даже не пробовала. А очень-очень-очень хочется. Потому что!

- Главная

- Гастрономические туры

- Наши рекомендации

- Рецепты

Рубрики

- Классики о еде (69)

- Молочные продукты (271)

- Масло, иогурт, творог и т.д… (11)

- Сыры (260)

- Мясной цех (164)

- Колбасы, сосиски (78)

- Паштеты, закуски (8)

- Птица (28)

- Свинина, говядина, баранина (58)

- О еде, в общем… (119)

- Пекарня (99)

- Выпечка (48)

- Сладости (20)

- Хлеб (33)

- Приправы (38)

- Растительная пища (162)

- Закуски, салаты (35)

- Крупы, макароны (27)

- Оливки (маслины) (12)

- Пряности, специи (54)

- Рыба и морепродукты (74)

- Морепродукты (29)

- Рыба (43)

- Страны и регионы (579)

- Еда в Британии и Ирландии (51)

- Еда в Израиле (24)

- Еда в Испании и Португалии (123)

- Еда в Италии (132)

- Еда в России (81)

- Еда в Японии и Азии (37)

- Еда во Франции (167)

Метки

Меню его было таково: порция холодной белуги или осетрины с хреном, икра, две тарелки ракового супа, селянки рыбной или селянки из почек с двумя расстегаями, а потом жареный поросенок, телятина или рыбное, смотря по сезону. Летом обязательно ботвинья с осетриной, белорыбицей и сухим тертым балыком. Затем на третье блюдо неизменно сковорода гурьевской каши. Иногда позволял себе отступление, заменяя расстегаи байдаковским пирогом — огромной кулебякой с начинкой в двенадцать ярусов, где было все, начиная от слоя налимьей печенки и кончая слоем костяных мозгов в черном масле. При этом пил красное и белое вино, а подремав с полчаса, уезжал домой спать, чтобы с восьми вечера быть в Купеческом клубе, есть целый вечер по особому заказу уже с большой компанией и выпить шампанского. Заказывал в клубе он всегда сам, и никто из компанейцев ему не противоречил.

— У меня этих разных фоли-жоли да фрикасе-курасе не полагается… По-русски едим — зато брюхо не болит, по докторам не мечемся, полоскаться по заграницам не шатаемся.

И до преклонных лет в добром здравии дожил этот гурман… ”

Владимир Алексеевич Гиляровский

Собрание сочинений в четырех томах

Том 4. Москва и москвичи. Стихотворения и экспромты

Москва и москвичи

Я — москвич! Сколь счастлив тот, кто может произнести это слово, вкладывая в него всего себя, Я — москвич!

Привожу слова пушкинского Пимена, но я его несравненно богаче: на пестром фоне хорошо знакомого мне прошлого, где уже умирающего, где окончательно исчезнувшего, я вижу растущую не по дням, а по часам новую Москву. Она ширится, стремится вверх и вниз, в неведомую доселе стратосферу и в подземные глубины метро, освещенные электричеством, сверкающие мрамором чудесных зал.

Москва вводится в план. Но чтобы создать новую Москву на месте старой, почти тысячу лет строившейся кусочками, где какой удобен для строителя, нужны особые, невиданные доселе силы…

Это стало возможно только в стране, где Советская власть.

Москва уже на пути к тому, чтобы сделаться первым городом мира. Это на наших глазах.

…Грядущее проходит предо мною…

И минувшее проходит предо мной. Уже теперь во многом оно непонятно для молодежи, а скоро исчезнет совсем. И чтобы знали жители новой столицы, каких трудов стоило их отцам выстроить новую жизнь на месте старой, они должны узнать, какова была старая Москва, как и какие люди бытовали в ней.

На грани двух столетий, На переломе двух миров.

Москва, декабрь 1934 г.

Наш полупустой поезд остановился на темной наружной платформе Ярославского вокзала, и мы вышли на площадь, миновав галдевших извозчиков, штурмовавших богатых пассажиров и не удостоивших нас своим вниманием. Мы зашагали, скользя и спотыкаясь, по скрытым снегом неровностям, ничего не видя ни под ногами, ни впереди. Безветренный снег валил густыми хлопьями, сквозь его живую вуаль изредка виднелись какие-то светлевшие пятна, и, только наткнувшись на деревянный столб, можно было удостовериться, что это фонарь для освещения улиц, но он освещал только собственные стекла, залепленные сырым снегом.

— Во, это Рязанский вокзал! — указал он на темневший силуэт длинного, неосвещенного здания со светлым круглым пятном наверху; это оказались часы, освещенные изнутри и показывавшие половину второго.

Миновали вокзалы, переползли через сугроб и опять зашагали посредине узких переулков вдоль заборов, разделенных деревянными домишками и запертыми наглухо воротами. Маленькие окна отсвечивали кое-где желто-красным пятнышком лампадки… Темь, тишина, сон беспробудный.

Вдали два раза ударил колокол — два часа! — Это на Басманной. А это Ольховцы… — пояснил вожатый. И вдруг запел петухом:

Мы оторопели: что он, с ума спятил?

Мой друг Костя Чернов залаял по-собачьи; это он умел замечательно, а потом завыл по-волчьи. Мы его поддержали. Слышно было, как собаки гремят цепями и бесятся.

Мы уже весело шагали по Басманной, совершенно безлюдной и тоже темной. Иногда натыкались на тумбы, занесенные мягким снегом. Еще площадь. Большой фонарь освещает над нами подобие окна с темными и непонятными фигурами.

— Это Разгуляй, а это дом колдуна Брюса, — пояснил Костя.

Так меня встретила в первый раз Москва в октябре 1873 года.

Из Лефортова в Хамовники

На другой день после приезда в Москву мне пришлось из Лефортова отправиться в Хамовники, в Теплый переулок. Денег в кармане в обрез: два двугривенных да медяки. А погода такая, что сапог больше изорвешь. Обледенелые нечищеные тротуары да талый снег на огромных булыгах. Зима еще не устоялась.

На углу Гороховой — единственный извозчик, старик, в армяке, подпоясанном обрывками вылинявшей вожжи, в рыжей, овчинной шапке, из которой султаном торчит кусок пакли. Пузатая мохнатая лошаденка запряжена в пошевни — низкие лубочные санки с низким сиденьем для пассажиров и перекинутой в передней части дощечкой для извозчика. Сбруя и вожжи веревочные. За подпояской кнут.

— Дедушка, в Хамовники!

— В Теплый переулок.

Мне показалось это очень дорого.

Ему показалось это очень дешево. Я пошел. Он двинулся за мной.

— Последнее слово — пятиалтынный? Без почину стою…

Шагов через десять он опять:

— Последнее слово — двенадцать копеек…

Извозчик бьет кнутом лошаденку. Скользим легко то по снегу, то по оголенным мокрым булыгам, благо широкие деревенские полозья без железных подрезов. Они скользят, а не режут, как у городских санок. Зато на всех косогорах и уклонах горбатой улицы сани раскатываются, тащат за собой избочившуюся лошадь и ударяются широкими отводами о деревянные тумбы. Приходится держаться за спинку, чтобы не вылететь из саней.

Вдруг извозчик оборачивается, глядит на меня:

— А ты не сбежишь у меня? А то бывает: везешь, везешь, а он в проходные ворота — юрк!

— Куда мне сбежать — я первый день в Москве…

Жалуется на дорогу:

— Хотел сегодня на хозяйской гитаре выехать, а то туда, к Кремлю, мостовые совсем оголели…

— На чем? — спрашиваю. — На гитаре?

— Ну да, на колибере… вон на таком, гляди.

Так я в первый раз увидел колибер, уже уступивший место дрожкам, высокому экипажу с дрожащим при езде кузовом, задняя часть которого лежала на высоких, полукругом, рессорах. Впоследствии дрожки были положены на плоские рессоры и стали называться, да и теперь зовутся, пролетками.

Мы ехали по Немецкой. Извозчик разговорился:

– Вали. Поясницу. Поясницу. – гудел громоподобный бас.

– Так. Так. Пониже забирай! О-о-о… го… го. Так ее. Комлем лупи. Комлем.

Из отворенной двери валит пар. В мыльне стало жарко… Первым показался с веником в руках Тарасов. А за ним двигалось некое косматое чудище с косматыми волосами по плечам и ржало от восторга.

Даже Тарасов перед ним казался маленьким.

Оба красные, с выпученными глазами прут к душу, и чудище снова ржет и, как слон, поворачивается под холодным дождем…

Подходит к буфету. Наливает ему буфетчик чайный стакан водки, а то, если другой буфетчик не знает да нальет, как всем, рюмку, он сейчас загудит:

– Ты что это? А? Кому наливаешь? Этим воробья причащать, а не отцу протодьякону пить.

Мы с Тарасовым пошли одеваться.

В раздевальне друзья. Огромный и косматый писатель Орфанов-Мишла – тоже фигура чуть поменьше Шеховцова, косматая и бородатая, и видно, что ножницы касались его волос или очень давно, а то, может быть, и никогда.

Вася, еще когда служил со мной у Бренко, рассказывал, что в шестидесятых годах в Питере действительно существовал такой клуб, что он сам бывал в нем и что он жил в доме в Эртелевом переулке, где бывали заседания этого клуба.

Только два поэта посвятили несколько строк русским баням – и каждый отразил в них свою эпоху.

И тот и другой вдохновлялись московскими банями.

Один был всеобъемлющий Пушкин. Другой – московский поэт Шумахер.

…В чертоги входит хан младой,

За ним отшельниц милых рой,

Одна снимает шлем крылатый,

Другая – кованые латы,

Та меч берет, та – пыльный щит.

Одежда неги заменит

Железные доспехи брани.

Но прежде юношу ведут

К великолепной русской бане.

Уж волны дымные текут

В ее серебряные чаны

И брызжут хладные фонтаны;

Разостлан роскоши ковер,

На нем усталый хан ложится,

Прозрачный пар над ним клубится.

Потупя неги полный взор,

Прелестные, полунагие,

Вкруг хана девы молодые

В заботе нежной и немой

Теснятся резвою толпой…

Над рыцарем иная машет

Ветвями молодых берез…

И жар от них душистый пышет;

Другая соком вешних роз

Усталы члены прохлаждает

И в ароматах потопляет

Темнокудрявые власы…

Прошло полвека. Родились новые идеалы, новые стремления.

Стихи Шумахера печатались в журналах и издавались отдельно. Любя баню, он воспевал, единственный поэт, ее прелести вкусно и смачно.

Вот отрывки из его стихов о бане:

Мякнут косточки, все жилочки гудят,

С тела волглого окатышки бегут,

А с настреку вся спина горит,

Мне хозяйка смутны речи говорит.

Не ворошь ты меня, Танюшка,

Растомила меня банюшка,

Размягчила туги хрящики,

Разморила все суставчики.

В бане веник больше всех бояр,

Положи его, сухмяного, в запар,

Чтоб он был душистый и взбучистый,

Лопашистый и уручистый…

И залез я на высокий на полок,

В мягкий, вольный, во малиновый парок.

Начал веничком я париться,

Шелковистым, хвостистым жариться.

А вот еще его стихи о том же:

Лишенный сладостных мечтаний,

В бессильной злобе и тоске

Пошел я в Волковские бани

Распарить кости на полке.

И что ж? О радость! О приятство!

Я свой заветный идеал —

Свободу, равенство и братство —

В Торговых банях отыскал.

Стихотворение это, как иначе в те времена и быть не могло, напечатать не разрешили. Оно ходило по рукам и читалось с успехом на нелегальных вечеринках.

Как-то с пожара на Татарской я доехал до Пятницкой части с пожарными, соскочил с багров и, прокопченный дымом, весь в саже, прошел в ближайшие Суконные бани.

Банщик уж второй раз намылил мне голову и усиленно выскребал сажу из бороды и волос – тогда они у меня еще были густы. Я сидел с закрытыми глазами и блаженствовал. Вдруг среди гула, плеска воды, шлепанья по голому телу я слышу громкий окрик:

И в тот же миг банщик, не сказав ни слова, зашлепал по мокрому полу и исчез.

Что такое? И спросить не у кого – ничего не вижу. Ощупываю шайку – и не нахожу ее; оказалось, что банщик ее унес, а голова и лицо в мыле. Кое-как протираю глаза и вижу: суматоха! Банщики побросали своих клиентов, кого с намыленной головой, кого лежащего в мыле на лавке. Они торопятся налить из кранов шайки водой и становятся в две шеренги у двери в горячую парильню, высоко над головой подняв шайки.

Ничего не понимаю – и глаза мыло ест.

Тут отворяется широко дверь, и в сопровождении двух парильщиков с березовыми вениками в руках важно и степенно шествует могучая бородатая фигура с пробором по середине головы, подстриженной в скобку.

И банщики по порядку, один за другим выливают на него шайки с водой ловким взмахом, так, что ни одной капли мимо, приговаривая радостно и почтительно:

– Будьте здоровы, Петр Ионыч!

Через минуту банщик домывает мне голову и, не извинившись даже, будто так и надо было, говорит:

Трактиры

Словом, прав Аркашка:

– Трактир есть первая вещь!

Заторговал Тестов, щеголяя русским столом.

Петербургская знать во главе с великими князьями специально приезжала из Петербурга съесть тестовского поросенка, раковый суп с расстегаями и знаменитую гурьевскую кашу, которая, кстати сказать, ничего общего с Гурьинским трактиром не имела, а была придумана каким-то мифическим Гурьевым.

Кроме ряда кабинетов в трактире были две огромные залы, где на часы обеда или завтрака именитые купцы имели свои столы, которые до известного часа никем не могли быть заняты.

Так, в левой зале крайний столик у окна с четырех часов стоял за миллионером Ив. Вас. Чижевым, бритым, толстенным стариком огромного роста. Он в свой час аккуратно садился за стол, всегда почти один, ел часа два и между блюдами дремал.

Меню его было таково: порция холодной белуги или осетрины с хреном, икра, две тарелки ракового супа, селянки рыбной или селянки из почек с двумя расстегаями, а потом жареный поросенок, телятина или рыбное, смотря по сезону. Летом обязательно ботвинья с осетриной, белорыбицей и сухим тертым балыком. Затем на третье блюдо неизменно сковорода гурьевской каши. Иногда позволял себе отступление, заменяя расстегаи байдаковским пирогом – огромной кулебякой с начинкой в двенадцать ярусов, где было все, начиная от слоя налимьей печенки и кончая слоем костяных мозгов в черном масле. При этом пил красное и белое вино, а подремав с полчаса, уезжал домой спать, чтобы с восьми вечера быть в Купеческом клубе, есть целый вечер по особому заказу уже с большой компанией и выпить шампанского. Заказывал в клубе он всегда сам, и никто из компанейцев ему не противоречил.

– У меня этих разных фоли-жоли да фрикасе-курасе не полагается… По-русски едим – зато брюхо не болит, по докторам не мечемся, полоскаться по заграницам не шатаемся.

И до преклонных лет в добром здравье дожил этот гурман.

Много их бывало у Тестова.

– Пожалуйте, Владимир Алексеевич, за пастуховский стол! Николай Иванович вчера уехал на Волгу рыбу ловить.

– Ну-с, Кузьма Павлович, мы угощаем знаменитого артиста! Сооруди сперва водочки… К закуске чтобы банки да подносы, а не кот наплакал.

– А теперь сказывай, чем угостишь.

– Балычок получен с Дона… Янтаристый… С Кучугура. Так степным ветерком и пахнет…

– Ладно. Потом белорыбка с огурчиком…

– Манность небесная, а не белорыбка. Иван Яковлевич сами на даче провешивали. Икорка белужья парная…

Паюсная ачуевская – калачики чуевские. Поросеночек с хреном…

– Я бы жареного с кашей, – сказал В. П. Долматов.

– Так холодного не надо-с?

И мигнул половому.

– Так, а чем покормишь?

– Конечно, тестовскую селянку, – заявил О. П. Григорович.

– Селяночку – с осетриной, со стерлядкой… живенькая, как золото желтая, нагулянная стерлядка, мочаловская.

– Расстегайчики закрась налимьими печенками…

– А потом я рекомендовал бы натуральные котлетки а-ля Жардиньер. Телятина, как снег белая. От Александра Григорьевича Щербатова получаем-с, что-то особенное…

– А мне поросенка с кашей в полной неприкосновенности, по-расплюевски, – улыбается В. П. Долматов.

– Всем поросенка… Да гляди, Кузьма, чтобы розовенького, корочку водкой вели смочить, чтобы хрумтела.

– А вот между мясным хорошо бы лососинку Грилье, – предлагает В. П. Долматов.

– Лососинка есть живенькая. Петербургская… Зеленцы пощерботить прикажете? Спаржа, как масло…

– Ладно, Кузьма, остальное все на твой вкус… Ведь не забудешь?

– Помилуйте, сколько лет служу!

И оглянулся назад.

В тот же миг два половых тащат огромные подносы. Кузьма взглянул на них и исчез на кухню.

Моментально на столе выстроились холодная смирновка во льду, английская горькая, шустовская рябиновка и портвейн Леве № 50 рядом с бутылкой пикона. Еще двое пронесли два окорока провесной, нарезанной прозрачно розовыми, бумажной толщины, ломтиками. Еще поднос, на нем тыква с огурцами, жареные мозги дымились на черном хлебе и два серебряных жбана с серой зернистой и блестяще-черной ачуевской паюсной икрой. Неслышно вырос Кузьма с блюдом семги, украшенной угольниками лимона.

– Кузьма, а ведь ты забыл меня.

– Никак нет-с… Извольте посмотреть.

На третьем подносе стояла в салфетке бутылка эля и три стопочки.

– Нешто можно забыть, помилуйте-с!

– Для рифмы, как говаривал И. Ф. Горбунов: водка – селедка.

Потом под икру ачуевскую, потом под зернистую с крошечным расстегаем из налимьих печенок, по рюмке сперва белой холодной смирновки со льдом, а потом ее же, подкрашенной пикончиком, выпили английской под мозги и зубровки под салат оливье…

После каждой рюмки тарелочки из-под закуски сменялись новыми…

И Кузьма перебросил на левое плечо салфетку, взял вилку и ножик, подвинул к себе расстегай, взмахнул пухлыми белыми руками, как голубь крыльями, моментально и беззвучно обратил рядом быстрых взмахов расстегай в десятки узких ломтиков, разбегавшихся от цельного куска серой налимьей печенки на середине к толстым зарумяненным краям пирога.

– Розан китайский, а не пирог! – восторгался В. П. Долматов.

– Помилуйте-с, сорок лет режу, – как бы оправдывался Кузьма, принимаясь за следующий расстегай. – Сами Влас Михайлович Дорошевич хвалили меня за кройку розанчиком.

– Завтракали. Только перед вами ушли.

– Поросеночка с хреном, конечно, ели?

– Шесть окорочков под водочку изволили скушать. Очень любят с хренком и со сметанкой.

Компания продолжала есть, а оркестрион в соседнем большом зале выводил:

Вот как жили при Аскольде

Наши деды и отцы…

– Потому, что служат тузам, королям и дамам… И всякий валет, даже червонный, им приказывает… – объяснил мне старый половой Федотыч и, улыбаясь, добавил: – Ничего! Козырная шестерка и туза бьёт!

Сначала мальчика ставили на год в судомойки. Потом, если найдут его понятливым, переводят в кухню – ознакомить с подачей кушаний. Здесь его обучают названиям кушаний… В полгода мальчик навострится под опытным руководством поваров, и тогда на него надевают белую рубаху.

– Все соуса знает! – рекомендует главный повар.

После этого не менее четырех лет мальчик состоит в подручных, приносит с кухни блюда, убирает со стола посуду, учится принимать от гостей заказы и, наконец, на пятом году своего учения удостаивается получить лопаточник для марок и шелковый пояс, за который затыкается лопаточник, – и мальчик служит в зале.

К этому времени он обязан иметь полдюжины белых мадаполамовых, а кто в состоянии, то и голландского полотна рубах и штанов, всегда снежной белизны и не помятых.

– Это старина. Бывалоче, мальчишками в деревне копеечки от родителей в избе прятали, совали в пазы да в щели, под венцы, – объясняли старики.

Половые и официанты жалованья в трактирах и ресторанах не получали, а еще сами платили хозяевам из доходов или определенную сумму, начиная от трех рублей в месяц и выше, или 20 процентов с чаевых, вносимых в кассу.

– Чайные – их счастье. Нам чужого счастья не надо, а за службу мы платить должны, – говаривал Савостьянов.

– Чай-то жиденек, попроси подбавить! – просит гость. Подбавят – и еще бегай за кипятком.

На катке все: и щековина, и сомовина, и свинина. Извозчик с холоду любил что пожирнее, и каленые яйца, и калачи, и ситнички подовые на отрубях, а потом обязательно гороховый кисель.

И многие миллионеры московские, вышедшие из бедноты, любили здесь полакомиться, старину вспомнить. А если сам не пойдет, то малого спосылает:

– Принеси-ка на двугривенный рубца. Да пару ситничков захвати или калачика!

– Киселька горохового, да пусть пожирнее маслицем попоснит!

И сидит в роскошном кабинете вновь отделанного амбара и наслаждается его степенство да недавнее прошлое свое вспоминает. А в это время о миллионных делах разговаривает с каким-нибудь иностранным комиссионером.

Извозчик в трактире и питается и согревается. Другого отдыха, другой еды у него нет. Жизнь всухомятку. Чай да требуха с огурцами. Изредка стакан водки, но никогда – пьянства. Раза два в день, а в мороз и три, питается и погреется зимой или высушит на себе мокрое платье осенью, и все это удовольствие стоит ему шестнадцать копеек: пять копеек чай, на гривенник снеди до отвала, а копейку дворнику за то, что лошадь напоит да у колоды приглядит.

И едут извозчики в Столешников потому, что там очень уж сомовина жирна и ситнички всегда горячие.

А в праздничные дни к вечеру трактир сплошь битком набит пьяными – места нет. И лавирует половой между пьяными столами, вывертываясь и изгибаясь, жонглируя над головой высоко поднятым подносом на ладони, и на подносе иногда два и семь – то есть два чайника с кипятком и семь приборов.

Или извозчик приказывает:

– Сбегай-ка на двор, там в санях под седушкой вобла лежит. Принеси. Знаешь, моя лошадь гнедая, с лысинкой.

Сколько их заболевало воспалением легких!

С пьяных получать деньги было прямо-таки подвигом, полчаса держит и ругается пьяный посетитель, пока ему протолкуешь.

А протолковать опытные ребята умели, и в этом доход их был.

И получить сумеют.

– Ну как, заправил?

– Петра-то Кирилыча? Так, махонького… А все-таки…

– И все-то я у вас на уме, все я. Это на пользу. Небось по счетам когда платите, сейчас обо мне вспоминаете, глянь, и наживете. И сами, когда счета покупателю пишете, тоже меня не забудете. На чаек бы с вашей милости!

И приходилось давать и уж больше не повторять своих купеческих шуток.

– Я тебе дам селедку! А по морде хочешь?

В трактире всегда сидели свои люди, знали это, и никто не обижался. Но едва не случилась с ним беда. Это было уже у Тестова, куда он перешел от Турина. В зал пришел переведенный в Москву на должность начальника жандармского управления генерал Слезкин. Он с компанией занял стол и заказывал закуску. Получив приказ, половой пошел за кушаньем, а вслед ему Слезкин крикнул командирским голосом:

– Селедку не забудь, селедку!

– Я тебе, мерзавец, дам селедку! А по морде хочешь?

Угрожающе обернулся и замер.

Замерли и купцы.

У кого ложка остановилась у рта. У кого разбилась рюмка. Кто поперхнулся и задыхался, боясь кашлянуть.

Чем кончилось это табло – неизвестно. Знаю только, что Селедкин продолжал свою службу у Тестова.

В трактире Егорова, в Охотном, славившемся блинами и рыбным столом, а также и тем, что в трактире не позволяли курить, так как хозяин был по старой вере, был половой Козел.

Много таких предметов для насмешек было, но иногда эти насмешки и горем отзывались. Так, половой в трактире Лопашова, уже старик, действительно не любил, когда ему с усмешкой заказывали поросенка. Это напоминало ему горький случай из его жизни.

Приехал он еще в молодости в деревню на побывку к жене, привез гостинцев. Жена жила в хате одна и кормила небольшого поросенка. На несчастье, когда муж постучался, у жены в гостях был любовник. Испугалась, спрятала она под печку любовника, впустила мужа и не знает, как быть. Тогда она отворила дверь, выгнала поросенка в сени, из сеней на улицу да и закричала мужу:

– Поросенок убежал, лови его!

И сама побежала с ним. Любовник в это время ушел, а сосед всю эту историю видел и рассказал ее в селе, а там односельчане привезли в Москву и дразнили несчастного до старости… Иногда даже плакал старик.

Трактир Лопашова, на Варварке, был из древнейших. Сначала он принадлежал Мартьянову, но после смерти его перешел к Лопашову.

Здесь давались небольшие обеды особенно знатным иностранцам; кушанья французской кухни здесь не подавались, хотя вина шли и французские, но перелитые в старинную посуду с надписью – фряжское, фалернское, мальвазия, греческое и т. п., а для шампанского подавался огромный серебряный жбан, в ведро величиной, и черпали вино серебряным ковшом, а пили кубками.

Никаких больше блюд не было, а пельменей на двенадцать обедавших было приготовлено 2500 штук: и мясные, и рыбные, и фруктовые в розовом шампанском… И хлебали их сибиряки деревянными ложками…

У Лопашова, как и в других городских богатых трактирах, у крупнейших коммерсантов были свои излюбленные столики. Приходили с покупателями, главным образом крупными провинциальными оптовиками, и первым делом заказывали чаю.

Постом сахару не подавалось, а приносили липовый мед. Сахар считался тогда скоромным: через говяжью кость перегоняют!

И вот за этим чаем, в пятиалтынный, вершились дела на десятки и сотни тысяч. И только тогда, когда кончали дело, начинали завтрак или обед, продолжать который переходили в кабинеты.

Читайте также: